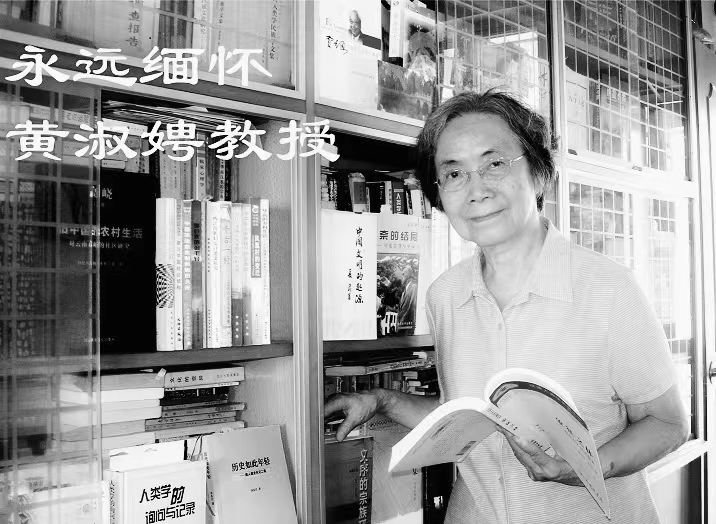

永远缅怀黄淑娉教授

5月17日上午,中国共产党党员、中山大学黄淑娉教授遗体告别仪式在广州殡仪馆3号厅举行,近百名师生好友从各地赶来,深切悼念黄淑娉教授。学校有关职能部门负责人、学院领导和师生代表等出席告别仪式,并向其亲属表示深切慰问。

11时30分,遗体告别仪式开始。现场庄严肃穆,哀乐低回,正中摆放着黄淑娉教授的遗像。全场肃立,人们深情缅怀黄淑娉教授的光辉业绩和崇高风范。

在致悼词环节,余成普院长代表全体师生对黄淑娉教授的逝世表示沉痛哀悼,并对其生平成就及对学校人才培养和科学研究的卓越贡献进行了回顾。学生代表周大鸣教授沉痛哀悼恩师,桃李之情存心间,将继续发扬恩师的治学精神和学术思想,传承恩师的报国志向。

黄淑娉教授逝世后,广东省社会科学界联合会、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)、中央民族大学民族学与社会学学院、厦门大学社会与人类学院人类学与民族学系、广西民族大学民族学与社会学学院、清华大学人类学与民族学研究中心、中国人民大学人类学研究所、浙江大学人类学研究所、中共台山市委宣传部、台山市第一中学等单位和个人分别送来花圈和发来唁电表示沉痛哀悼。

黄淑娉教授生于1930年8月24日,广东台山人。1956年12月4日加入中国共产党。1947年9月入读北京燕京大学社会学系,1952年7月于北京燕京大学毕业分配到中央民族学院工作,历任助教、讲师、副教授、教授,1986年8月晋升教授。1987年12月从中央民族学院调入中山大学人类学系工作,1990年8月任人类学系主任。1992年享受国务院政府特殊津贴,曾任中国民族学学会副会长。2004年8月退休。2011年7月被评为广东省优秀社会科学家(首届),2021年7月荣获“光荣在党50年”纪念章。

黄淑娉教授长期从事人类学、民族学领域的教学研究工作,曾在壮、傣、侗、黎、苗、瑶、畲、纳西、彝、布朗、基诺、拉祜等十几个少数民族和汉族地区作田野调查研究。出版著作12部,发表学术论文60多篇。合著《文化人类学理论方法研究》获教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成果奖二等奖,获广东高校人文社会科学研究成果奖一等奖,为重建我国人类学做出了重要贡献;专著《广东族群与区域文化研究》获教育部第三届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖,是第一部以人类学方法研究广东省内族群与区域文化的著作。

附:黄淑娉教授学术成果(部分)

一、论文

1.论青藏高原东部和东南部民族研究的推陈出新,青海民族大学学报(社会科学版),2014-04-15

2.人类学汉人社会研究:学术传统与研究进路——黄淑娉教授访谈录,中国农业大学学报(社会科学版),2009-03-15

3.田野调查与历史研究,中国农业大学学报(社会科学版),2007-12-15

4.费孝通先生对中国人类学的理论贡献,中央民族大学学报(哲学社会科学版),2007/7/15

5.自梳女的“婚嫁”象征,广西民族研究,2004-09-20

6.图腾的意义——读列维-斯特劳斯《今日图腾制度》,思想战线,2004-07-20

7.从异文化到本文化—我的人类学田野调查回忆,中山大学中国族群研究中心,2002-08-01

8.广东族群与区域文化研究——多学科综合研究方法的尝试,广西民族学院学报(哲学社会科学版), 2001-01-01

9.人类学中国化的理论、实践和人才,广西民族学院学报(哲学社会科学版),1999-12-30

10.广东汉族三大民系的文化特征,广西大学学报(哲学社会科学版),1998-12-20

11.《高姓群体的历史与传统》评介,广东史志,1998-05-15

12.广东与香港的区域文化研究──人类学个案研究浅析,思想战线,1997-08-10

13.批判地继承 积极地创新,云南民族学院学报(哲学社会科学版),1996-03-15

14.从西方学者看中国民族学说起,民族学研究,1995-12-31

15.广东“细仔”制度研究,中山大学学报(社会科学版),1995-11-15

16.广东台山“细仔”制,岭南文史,1995-09-20

17.评西方“马克思主义”人类学。中山大学学报(社会科学版),1994-11-15

18.从西方学者看中国民族学说起,中国民族学学会论文集,1993-10-01

19.文化变迁与文化接触——以黔东南苗族与美国西北岸玛卡印第安人为例,民族研究,1993-06-30

20.试以黔东南民族文化变迁论民族文化交融的过程和条件,广西民族研究,1992-12-30

21.改革开放中两个苗寨的变迁——黔东南西江、金井苗寨调查报告,贵州民族研究,1992-09-30

22.人类学的社会进化观及其批评的辨析,中山大学学报(社会科学版),1992-04-30

23.略谈民族文化特点研究,广西民族研究,1991-07-02

24.论人类学的产生和发展,中山大学学报(社会科学版),1991-05-01

25.进化学派的人类学与马克思——读《马克思人类学笔记》,社会科学辑刊,1990-12-27

26.中国民族学要有自己的特色,民族学研究,1990-03-31

27.民族识别及其理论意义,中国社会科学,1989-01-10

28.论环状联系婚与母方交错表婚,中央民族学院学报,1987-06-30

29.中国解放前保留原始公社制残余的少数民族及其向社会主义的过渡,民族学研究,1985-03-31

30.关于血缘家庭,民族学研究,1984-10-31

31.《家庭、私有制和国家的起源》对原始社会史研究的贡献,民族学研究,1984-05-30

32.摩尔根,民族学的伟大先驱者,中国民族,1982-07-30

33.发展我国的民族学是社会主义建设的需要,民族学研究,1981-08-31

34.略论亲属制度研究——纪念摩尔根逝世一百周年,中央民族学院学报,1981-08-29

35.发展我国的民族学是社会主义建设的需要,中国民族学学会论文集,1980-10-01

36.伟大的民族学先驱——摩尔根,化石,1979-07-02

37.摩尔根以来的原始社会研究,国外社会科学,1979-04-01

38.摩尔根以来的原始社会研究的发展简况,思想战线,1978-12-27

二、著作

1.黄淑娉自选集,中山大学出版社,2015-11-30

2.文化人类学理论方法研究,作者: 黄淑娉/龚佩华,广东高等教育出版社,2013/9

3.黄淑娉人类学民族学文集,民族出版社,2003/10

4.广东世仆制研究,广东高等教育出版社,2001-12-01

5.广东族群与区域文化研究,广东高等教育出版社,1999/6

6.中国原始社会史话,作者:黄淑娉/程德祺/庄孔韶/王培英,北京出版社,1982/8

三、学人访谈、追忆、评述黄淑娉教授文章

1.派兼南北、学贯东西——为黄淑娉教授90寿辰而作,周大鸣,大连民族大学学报,2022-03-15

2.态度决定成败——小议黄淑娉先生的精神财富,何国强,青海民族大学学报(社会科学版) ,2020-01-15

3.诲人不倦 师恩如山——重读黄淑娉先生来信感言,胡鸿保,青海民族大学学报(社会科学版),2020-01-15

4.在他乡与故乡之间——浅谈黄淑娉先生的人类学田野实践,张劲夫,青海民族大学学报(社会科学版),2020-01-15

5.黄淑娉与龚佩华怎么编写人类学教材——兼对批评家批评的商榷,张婧璞,青海民族大学学报(社会科学版),2020-01-15

6.从黄淑娉教授的学术生涯看杰出女性学者的个人发展与成长规律,王天玉,青海民族大学学报(社会科学版),2020-01-15

7.从香港小姐到中山大学博士研究生导师——读《黄淑娉评传》,胡鸿保,青海民族大学学报(社会科学版),2014-07-15

8.笃学而力行 明辨而慎思——《黄淑娉人类学民族学文集》评析,马建春,广西民族大学学报(哲学社会科学版),2011-11-15

9.历史瞬间:黄淑娉教授与中国民族识别,孙庆忠,中国农业大学学报(社会科学版),2009-03-15

10.学科生命的探询与见证——《黄淑娉人类学民族学文集》,孙庆忠,中国农业大学学报(社会科学版,2007-06-15

11.理论·方法·应用——黄淑娉教授从教50周年暨文化人类学理论与方法学术研讨会综述,秦红增,广西民族研究,2003-03-30

12.黄淑娉教授学术研究评述,庄孔韶/兰林友,中山大学中国族群研究中心,2002-08-01

13.理论知识的阶梯、“变熟为生”及其它——谈黄淑娉教授教我学习人类学,黎熙元,中山大学中国族群研究中心,2002-08-01

14.近情乡土无尽景,沉潜民间不了情——黄淑娉教授的学术追求与学术成就,孙庆忠,中山大学中国族群研究中心,2002-08-01

15.人类学家黄淑娉教授,陈运飘,广西民族学院学报(哲学社会科学版),1999-12-30

16.博士生导师黄淑娉教授,陈田,中山大学学报(社会科学版),1994-11-15

四、微信公众号发文合集

张劲夫 | 在他乡与故乡之间——浅谈黄淑娉先生的人类学田野实践

王天玉 | 从黄淑娉教授的学术生涯看杰出女性学者的个人发展与成长规律

张婧璞 | 黄淑娉与龚佩华怎么编写人类学教材——兼对批评家批评的商榷

五、学界悼念:

薪尽火传,万古流芳

恩师黄淑娉不幸于日前与世长辞,享年九十三,不惟门下弟子沉痛哀悼,中山大学乃至中国人类学界民族学界都深表哀悼。

今天,我们在这里送别先生最后一程,缅怀先生为民族学人类学学术所做的贡献,为中山大学人类学系、中国人类学学科建设所做的贡献!

先生之学,学贯东西,派兼南北,经世致用,历久弥新。

首先,谈“学贯中西”。 先生祖籍台山,1930年出生于香港世家,黄先生受的学术训练,中西结合,孙庆忠在《黄淑娉评传》的第一章题目就是“中西合璧向学路”。书中提到了黄先生4岁开蒙,上香港英华女书院,更是中英文并举,中文学的是《四书》,毛笔字临摹书法大家,除中文课外,其余均为英文教学。抗战爆发后,回台山老家避难,入台山一中上学。因时有日寇来犯,上学是断断续续的。笔者参观台山一中校史馆时,黄先生被列入优秀校友,特意在黄先生照片前留影。抗战胜利后,黄先生入广州培道女中,是教会中学。1947年以第一名成绩考进燕京大学。燕京大学更是全英文教学的大学。所以黄先生有着很好的国学和西学的训练。后来从事人类学、民族学的研究,很自然能够把西方的人类学理论和方法融入中国的研究实践中。黄先生早期的摩尔根与原始社会研究,后来的广东族群研究,都可见其融汇中西学问的根底。

再解“派兼南北”,人类学界早期有“南杨北吴”之说,人类学的“南派”和“北派”更因为张海洋的文章而广泛流传。黄先生早年于燕京大学接受学术训练,北派的代表人物大多是她的授业之师,如吴文藻、潘光旦、费孝通、林耀华等。1952年院校调整,上述几位先生调到了新成立的中央民族学院,杨成志——南派的代表人物也被调整到一起,黄先生毕业后也留在中央民族学院任教。可以说,黄先生受的学术训练兼有南北两派特征。其次,黄先生是地地道道的南方人,生在香港,祖籍台山,17岁独自北上到燕京大学求学,直到40年以后才回广州工作,普通话讲得好,一口广州话也很地道,从语言上讲,也是南北兼容。其三,其研究也是兼有南北,既跟杨成志先生到过中南、广东、福建做调查,也与林耀华先生一起去过内蒙、云南做调查;其研究成果既有理论研究,也有区域研究和个案研究。

先生之德,温文尔雅,自强不息,知行合一,懿范长存。

先生不仅是中国第一代人类学女学者的杰出代表,也是国内培养的首批人类学家代表! 先生不仅理论功底深厚,更扎根于人民,从田野中阅读生命。先生非常关心和同情普通群众的生存境况,注重以学问服务人民,体现了全心全意为人民服务的大德! 1947年她北上求学进入燕京大学社会学系接受专业训练。1952年毕业后进入中央民族学院研究部、历史系、民族研究所工作。1987年调入中山大学人类学系,在文化人类学理论方法和广东族群与区域文化研究领域进行了开创性的研究。2004年正式退休,仍然奋战在研究一线,成绩斐然。先生历任中央民族学院民族研究所副所长、中山大学人类学系主任、中国民族学学会副会长等职,为学科建设呕心沥血,为学术发展甘为人梯,令人感佩!先生第一次田野调查是在内蒙古呼纳盟(今呼伦贝尔盟)牧区实习,先生先后在蒙古、苗、瑶、畲、壮、侗、傣、黎、彝、哈尼、拉祜、纳西(摩梭)、基诺、布朗等十几个少数民族地区作过长期或短期的调查。调查的目的,除了完成国家交给的任务,指导研究生调查研究和本科生的调查实习,也为了回答学术之问人民之问,为民生谋幸福。在扎实的田野中,先生从认识不同人文类型、区分民族的标志以及不同民族文化的交融三方面进行了理论提炼。1994年,先生光大梁钊韬先生的学术传统,整合中山大学人类学系的部分师生以及兄弟校系和外国学者共30余人,在广东17个县市进行实地调查,运用人类学四领域的理论方法,对广东汉族的广府、潮汕和客家三民系进行综合研究,研究广府人、潮汕人和客家人的体质形态、文化特色及其历史发展和现实变化;探讨改革开放20年来广东经济迅速崛起过程中,历史上传承下来的固有文化因素、人文精神在其中所起的重要作用。广东族群与区域文化研究成为了先生的标志性成果,至今仍启发着后学传承创新、发扬光大。

先生之风,经师人师,达己达人,春风化雨,山高水长!

先生不仅著述丰富,且桃李满天下。高山仰止,景行行止,不惟门下弟子敬佩于先生的悉心教导循循善诱。整个人类学系的学生们,对先生春风化雨言传身教的引导亦是历历在目!记得在2003年中山市举办的庆贺先生从教五十年的会上,黄先生的弟子们,庄孔韶、胡鸿保、何国强、覃德清、黎熙元等都谈起了与先生学习、调查的经历;时任中山大学党委书记李延保教授更是对先生给予高度评价:黄淑娉教授作为女同志,7次带学生深入田野,体现了杨成志教授讲的“人类学的路是靠两条腿走出来的”学科原则。正是这种实事求是的精神,黄先生才写出了十余本专著和数十篇论文,培养了大批的博士、硕士人才。在此,我不仅感谢她培养了人才,而且为丰富中大精神上也作出了贡献。在中国人类学史上,中大有厚重的一笔。

人类学在中国走过了坎坷岁月,先生无论顺境还是逆境,始终能够积极面对,辛酸中更多是不懈的积累。1987年先生调到中山大学时,人类学系创系主任梁钊韬先生去世,人文学科处于低潮,先生临危受命,接受梁先生托孤的几个弟子,顶着巨大压力,化解人类学系博士点的危机。那个时候的博士生导师资格需要国务院学位委员会学科组批准,学校没有权限。先生不负众望,顺利获得国务院学位委员会批准,成为文化人类学博士生导师,名正言顺成为中山大学人类学学科带头人,成为人类学南派的领头羊。今天的人类学系,蒸蒸日上,饮水思源,我们不能忘记先生付出的心血和汗水!今天,人类学系的弟子们,奋战在祖国的各条战线,这足以告慰先生之英魂!

先生虽然与我们永别了,但先生之学,先生之德,先生之风与珠水云山长在,与燕园康乐园长在,与台山岭南华夏长在!黄先生千古!

周大鸣

2023年5月17日

黄先生千古

学贯东西立足田野华夏留风范;

派兼南北蔚起人文岭海铭师恩!

弟子大鸣敬挽

2023年5月17日

中央民族大学民族学与社会学学院

致黄淑娉教授治丧委员会唁函

中山大学社会学与人类学学院并转黄淑娉先生家属:

惊悉我国著名人类学家、民族学家黄淑娉先生不幸于2023年5月11日在广州逝世,作为黄先生曾经工作过的中央民族大学民族学与社会学学院的师生,我们感到万分悲痛!在此,我谨代表中央民族大学民族学与社会学学院,向黄淑娉先生的逝世表示沉痛哀悼!并向黄先生的家人表示深切的问候!

黄先生是我国著名的人类学家、民族学家。1952年7月,她从燕京大学社会学系毕业后分配到中央民族学院工作,先后在研究部中南民族研究室、原始社会研究室工作,此后担任民族研究所副所长。长期担任吴文藻、潘光旦、费孝通、林耀华等老先生的助手,并协助林耀华先生指导学生。黄先生深度参与了新中国的民族识别、少数民族社会历史调查等重大工程和民族学、人类学学科建设。

1987年底,黄先生调至中山大学人类学系工作,成为改革开放后民族学、人类学承前启后发展的主要推动者之一,她为中山大学人类学、民族学学科建设倾注了无数的心血与精力。在70多年的教学科研中,黄先生将理论与实践相结合,常年坚持田野调查,在民族识别、原始社会史研究、文化人类学的理论方法以及岭南族群与区域文化研究等领域成就斐然。她合作撰写的《文化人类学理论方法研究》影响了几代学子,至今仍是民族学、人类学专业必读参考书。她为我国民族学、人类学领域培养了几代学人,很多学生已经成为中国民族学、人类学领域的著名学者。

黄先生在学术上造诣深厚、治学严谨,将一生无私地奉献给了中国的民族学、人类学事业,尤其重返岭南之后融通南北学界,不断拓展中国民族学、人类学的研究领域,坚韧刚毅,海内同钦。黄先生的不幸逝世,是中国民族学、人类学界的重大损失。我们将继承先生遗志,继续推动中国民族学、人类学学科建设,以告慰先生在天之灵。

黄淑娉先生安息!

中央民族大学民族学与社会学学院院长

麻国庆携全院师生沉痛悼念黄先生

2023年5月17日

唁 电

中山大学:

惊悉黄淑娉教授仙逝,不胜悲痛,专电致唁,并慰哀衷。

黄淑娉教授一生致力于民族学人类学的教学与科研工作,在少数民族社会与文化、原始社会史、人类学理论与方法等方面研究成果丰硕,对学界具有深远的影响。黄淑娉教授为我国民族学人类学学科的发展做出了重要贡献,其逝世是学界的重大损失。

谨对黄淑娉教授的辞世表示沉痛哀悼和深切缅怀,向黄淑娉教授家属致以最诚挚的慰问。

黄淑娉教授千古!

广西民族大学

民族学与社会学学院

2023年5月14日

沉痛悼念黄淑娉教授

惊悉中山大学人类学系教授、著名人类学家黄淑娉教授于2023年5月11日辞世,作为清华大学的人类学同仁,我们感到万分悲痛!在此,我谨代表清华大学社会科学学院人类学与民族学研究中心的全体师生,向黄淑娉教授的辞世表示沉痛的哀悼!

黄淑娉教授长期致力于文化人类学理论方法,关注异文化和本文化研究,视野开阔、思考深刻。黄淑娉教授1930年出生于香港,1947年进入燕京大学学习,师从吴文藻、林耀华、费孝通等著名人类学家。1952年毕业后进入中央民族学院研究部、历史系、民族研究所工作。1987年调入中山大学人类学系至2004年退休。

黄淑娉教授在其文章《从异文化到本文化——我的人类学田野调查回忆》提到,她1952年在燕京大学民族学系毕业,50年代初组织学生在内蒙古自治区的牧区和北京郊区清河汉族农村进行田野调查。从1950年夏天的调查算起,20世纪下半叶的每一个十年,黄淑娉教授曾多次在少数民族地区作调查,90年代除了调查少数民族之外,主要从事广东汉族的人类学研究,在汉族地区调查,直到2001年夏天,参加田野调查工作前后有50年。其中前40年研究异文化,后10年研究本文化。可惜50年代和60年代的调查资料已于“文革”大浩劫中全部丢失。

黄淑娉教授在其人类学生涯里陆续编辑和著述了《文化人类学理论方法研究》《广东族群与区域文化研究》《中国原始社会史话》《广东世仆制研究》等有影响力的作品,给我们留下了深邃的见解,为中国人类学的发展做出了巨大贡献。她对人类学的鞠躬尽瘁之精神,将激励我们在人类学的道路上继续努力前行!

黄淑娉教授安息!

张小军(主任)

清华大学社会科学学院

人类学与民族学研究中心

2023年5月15日

(见https://mp.weixin.qq.com/s/YhavUIAWXfkN_U3iwBbu3g)

著名人类学家,中山大学人类学系教授、博士生导师黄淑娉先生于2023年5月11日晚在广州安详辞世。谨再次推送黄先生的大作以表缅怀之情。

黄先生千古!

人类学高级论坛

2023年5月13日

(见https://mp.weixin.qq.com/s/Vj2gSFh5Ldte20Io_VxWhQ)

其他纪念文章:

https://mp.weixin.qq.com/s/nT93bNUwRhiKRrLaiXcuBQ

https://mp.weixin.qq.com/s/bF6lsn1aFwfLPUQzCg0E5w

https://mp.weixin.qq.com/s/30HoSESJG9r53bTP9RHVUQ

https://mp.weixin.qq.com/s/ubuSz0e8um51EuuV1CFZXw

https://mp.weixin.qq.com/s/Lm5weUuw62Chv_JYf-iKAA

https://mp.weixin.qq.com/s/7qlRRV5ynkJ9LzNSmMyHpQ

https://mp.weixin.qq.com/s/2Thrwyx-Rp0tsSDOXRub4A

https://mp.weixin.qq.com/s/uOPK-QEUJE65yo0r8fiEZw

https://mp.weixin.qq.com/s/Vu5273GcGBhyB1qMyFLhfg

https://mp.weixin.qq.com/s/YPGf24XNOYvn6K06HtcZWg

(以上资料部分由家属、亲朋好友、同事、学生等提供,以及网络搜集,如有侵权请联系删除)