中大师生这项考古成果,亮相国家博物馆!

2019年5月15日,亚洲文明对话大会开幕。来自亚洲47个国家和五大洲的各方嘉宾,为深化交流互鉴同聚一堂,共襄盛举。会上,习近平主席在主旨演讲中强调,文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴,夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础。

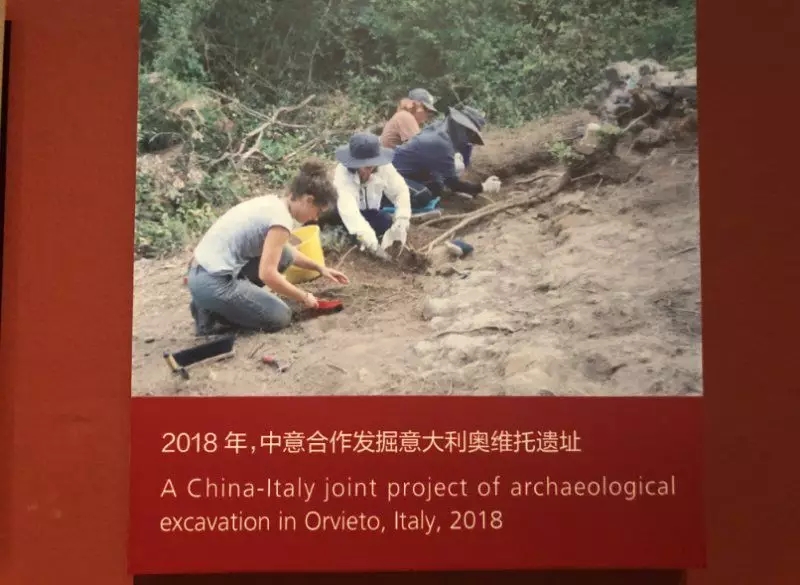

作为古代丝绸之路的两端,中国和意大利有着上千年的文明交流史。2019年3月23日,在中国国家主席习近平和意大利总理孔特的共同见证下,中意双方代表交换了关于796件中国流失文物艺术品返还的证书。4月24日,“归来——意大利返还中国流失文物展”亮相中国国家博物馆。在展览的第三单元“共谱国际合作强音”部分,展示了中山大学社会学与人类学学院考古学专业的学子参与意大利奥维托La Biagiola遗址考古的项目成果。

▲“归来——意大利返还中国流失文物展”展示我校师生在意大利的考古工作

“一带一路”上的考古

服务国家“一带一路”倡议是我校考古学科重点发展方向,之前已在越南、印度尼西亚、伊朗、以色列、肯尼亚等“一带一路”沿线国家开展了考古发掘合作。2018年起,我校考古专业同意大利研究机构正式建立合作关系,深度参与意大利托斯卡纳区的索瓦纳La Biagiola遗址考古发掘。至此,我校考古专业已初步构建起了覆盖亚非欧大陆的多元文明互动交流研究平台。

意大利是欧洲古典考古学的中心,是近现代考古学科和田野考古技术的发源地,也是理解欧美文明形成与发展情况的关键地点。我校参与考古发掘的意大利托斯卡纳区索瓦纳La Biagiola遗址中的埃特鲁利亚(Etruscan)时期,是铁器时代亚平宁半岛上发达程度最高的文明,对罗马文明的兴起具有重要的启示作用。以往学术界对罗马时期的研究较为充分,对罗马之前的埃特鲁利亚文明的考古学研究则开展较少,埃特鲁利亚的起源、进程和衰落等问题都具有广阔的学术前景和学术增长点。

遗址考古

2018年初,我校考古专业金志伟、周繁文老师与研究生一行4人赴意大利托斯卡纳进行遗址的试掘及周边地区的考古调查工作。在以往工作的基础上,于原发掘区域东北方向开了一条小规模的探沟,发现一座中世纪时期的墓葬,出土大量骨头碎片,包括头骨、变形的下颌骨、碎肋骨、短肢骨、尾椎骨等。由于所发现的人骨属于几个个体,年龄、性别各不相同,初步判断可能是一处此前在索瓦纳地区较为少见的丛葬坑。

▲中意师生合作清理中世纪丛葬坑,用锄头、镐子揭开坚硬的表土。

▲中意学生合作清理中世纪丛葬坑,因已揭露至接近墓坑开口处,改用手铲、竹签等工具精细化处理。

▲学生用软刷清理人骨,并对丛葬坑内出土的遗物进行标记

▲中意老师指导学生用竹签剔出人骨,以便开展绘图、测绘、检测等一系列工作。

2018年暑期,以中山大学“逸仙海外学习计划”项目为契机,周繁文老师、辅导员李粤丹老师带领8名考古专业学生,深度参与了意大利La Biagiola遗址的考古项目,此次发掘工作在发掘区域的东南部和西北部继续开展。遗址东南部2004地层(注:意方地层编号系统)为黏土,土质坚硬,夹杂碎石与陶质构件,石质基址的走向、延伸面积与深度基本明晰。通过对斜坡下石质壁面的清理,大致可以确定水池的范围。此外,东北方向出土有出水的沟渠,有助于判断遗存性质。领队Nejrotti博士认为,此遗迹可能是一处避难所。鉴于水源供给与安全性需求,判断“水池”有重要的意义。遗址西北部经过近半个月的发掘,发现较多墙基,出土有红陶、黑陶等陶器碎片及骨头等遗物。据目前清理发掘的情况判断,此处可能存在多处房屋基址叠压打破的关系。探方西部发现一处零散分布碎砖的堆积,推测为当时的道路。

▲中意学生合作清理埃特鲁利亚时期至罗马时期房屋遗址的西北角

▲在清理表面的耕土层时,可以用较大型的工具如锄头、镐子、铁锨展开工作。

▲发掘时,所有的土壤都需要过筛,以避免漏掉细小的遗物(如陶片、玻璃器残片、金属漆残片、人骨残片等)。

La Biagiola遗址的考古项目在发掘同时进行了区域考古调查,涉及墓葬、洞穴居址、手工作坊、城址、城堡、地下水渠等各类型遗存,有助于深化理解遗址的性质。

文化互鉴

在意大利的发掘过程中,无论是抡锄挥镐,还是筛土清表,一切的发掘工作都需要师生自己动手。同学们的考古田野实践能力得到快速提高,充分享受着在田野中发现问题、讨论问题、解决问题的乐趣。同时,在发掘现场,中意考古学师生在合作中深入沟通、互相参照、各取所长,碰撞出了智慧的火花。意方的考古发掘操作规程、田野记录系统、预防考古学、体质人类学以及科技考古的理论和方法让我校师生获益良多。我校考古师生对于遗址的精细处理也给意方留下了深刻的印象。通过意大利奥维托La Biagiola遗址考古项目的合作,中意双方将科研合作往纵深方向推进,也为我校考古学学科长远发展提供了更广阔的学术空间。

文明交流、文明互鉴、文明共存。我校考古学等学科以探寻意国古史为起点,以再续丝路情缘为契机,谱写出新时代考古的华美乐章。未来,我校考古学将推动中意双方加强历史文化遗产合作研究,建立多层次的人文合作机制,为增进文明对话与理解、构建人类命运共同体添上一笔亮丽的色彩。

La Biagiola遗址概况

La Biagiola遗址最初在2004年的一次考古调查中发现,之后于2008-2011年间进行过数次试掘。当前该遗址的文化面貌及历史情况较为清晰,根据文化堆积可分为四个时期,从早到晚依次是埃特鲁利亚时期、罗马时期、中世纪的伦巴第(Lombard)时期、近现代时期。

早在史前,该地区即有人类活动。青铜时代的埃特鲁利亚文化在此蕃息,由于地近菲奥里河(Fiume di Fiori),控制着埃特鲁利亚文化的中心聚落乌尔奇(Vulci)与南边的罗马地区之间的交通要道,因而格外富庶,甚至一度可与中心聚落相抗衡,并爆发冲突,后来由于罗马的壮大而被吞并。西罗马帝国灭亡后,中世纪该地区归入伦巴第王朝的控制之下。如今此地以大量埃特鲁里亚的墓葬、中世纪的城堡与教堂遗迹而闻名。

▲奥维托La Biagiola的房屋遗址一角。房子始建于埃特鲁利亚时代,经历了罗马时代的改造,最终被发掘、展现。

La Biagiola遗址沿用时间长,内涵丰富。年代最早的文化遗迹为公元前5世纪的房屋基址,用非本地出产的灰黄色凝灰岩砌成,出土陶器、小人像等。其次是约公元前2世纪罗马时期的房址,这一阶段原有的宅邸受到改建和扩建,包括庭院,浴池等。第三期是中世纪时期,此时沿用自埃特鲁利亚时期的宅邸遭到废弃,成为伦巴第人的墓地。18世纪时,该遗址被改建为包括马厩、橄榄油作坊在内的农宅。根据规划设想,La Biagiola遗址的考古工作结束之后将建成一座考古公园。