永远缅怀曾骐教授

3月16日下午,中山大学曾骐教授遗体告别仪式在广州殡仪馆仙鹤厅举行,逾百名师生好友从全国各地赶来,深切悼念曾骐先生。广东省有关部门领导、学校有关职能部门负责人、学院领导和师生代表等出席告别仪式,并向其亲属表示深切慰问。

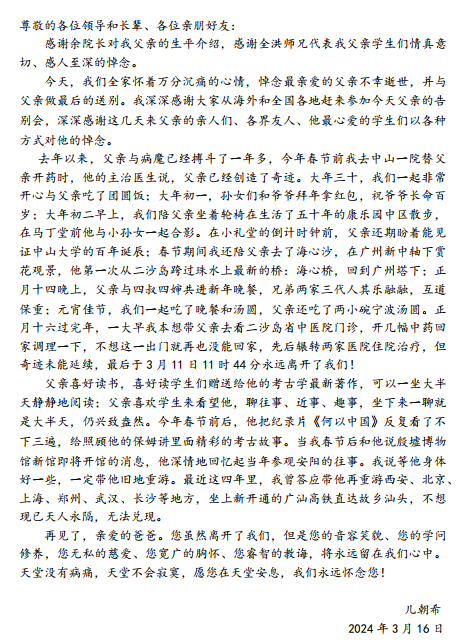

15时,遗体告别仪式开始。现场正中摆放着曾骐先生的遗像,全场肃立,庄严肃穆,大家深情缅怀曾骐先生的光辉业绩和崇高风范。

在致悼词环节,余成普院长代表全体师生对曾骐先生的逝世表示沉痛哀悼,并对其生平成就及对考古人才培养和科学研究的卓越贡献进行了回顾。学生代表全洪沉痛哀悼恩师,忆先生音容,述桃李情深,继续发扬恩师治学精神,发展中国考古事业。

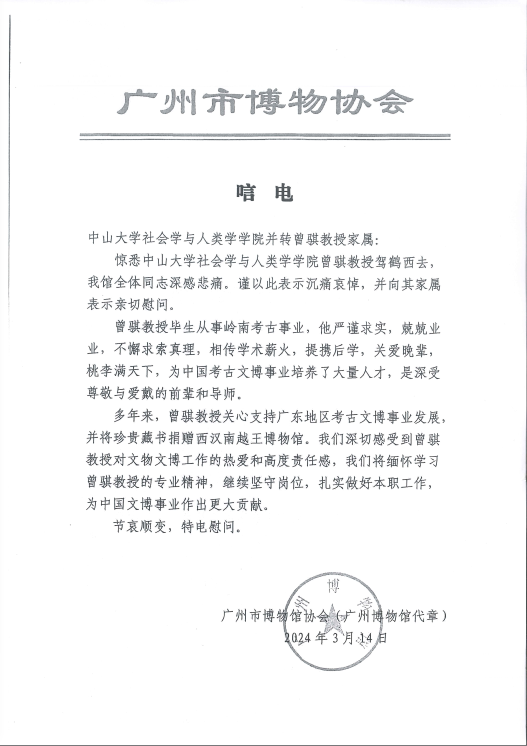

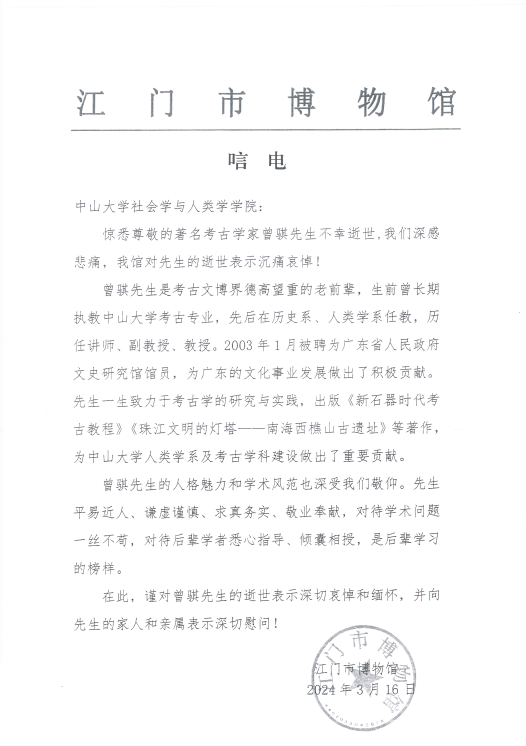

曾骐先生逝世后,国家文物局考古司、中国考古学会、中国社会科学院考古研究所、广东省人民政府文史研究馆、西北大学文化遗产学院、广东省文物考古研究院、广西文物保护与考古研究所、浙江省文物考古研究所、香港公众考古学会、澳门考古学会、广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)、广州市文物考古研究院、广州市博物馆协会、广州博物馆、南越王博物院(西汉南越国史研究中心)、江门市博物馆、揭阳先贤揭猛研究会等单位分别发来唁电和送来花圈表示沉痛哀悼。

曾骐,男,1937年8月8日出生,广东潮安人。1959年7月,于西北大学考古专业毕业留校工作。1975年8月从西北大学调入中山大学工作,先后在历史系、人类学系任教,历任讲师、副教授、教授。1991年3月晋升教授,1991年9月任人类学系副主任,1992年、1998年任国家教委、教育部考古学学科评审专家,1993年享受国务院政府特殊津贴。2000年10月退休。2003年1月被聘为广东省人民政府文史研究馆馆员,2005年被聘为广东省文物局专家委员会委员、潮汕文化研究中心特约研究员。

曾骐先生曾先后主持、参与陕西临潼姜寨新石器时代遗址、江西吴城商代遗址、安徽潜山薛家岗遗址和西樵山古遗址等多项重要考古发掘项目。在此基础上,曾骐先生对中国尤其是南方的新石器时代考古进行了深入研究,在中国新石器时代文化特点与发展序列、华南新石器时代文化时空框架等众多问题上都提出过独特的观点。他依据西樵山遗址群等出土材料,长期开展华南细石器、有肩石器和几何印纹陶等遗存的研究,出版了《珠江文明的灯塔——南海西樵山古遗址》这一系统性论著。书中提出西樵山遗址群由细石器文化阶段发展为有肩石器、几何印纹陶遗存的分期体系,并根据有肩石器广泛分布于东南亚等地,提出西樵山文化是一支面向海洋的外向型文化等观点。

曾骐先生胸怀宏阔,视学术为天下公器,不吝提掖后学,潜心教育人才。他长期执教于中山大学考古专业,开设《新石器时代考古》、《南方新石器时代考古》和《考古学通论》等课程,还出版过《新石器时代考古教程》、《南方新石器时代考古》和《考古学通论》等教材。他退休后仍然关心华南地区的考古工作与研究,常常到田野现场进行指导。

曾骐先生虚怀若谷、治学严谨、德高垂范、有教无类、春风化雨,为考古学界培养了一批中坚力量,为南方新石器考古研究、中山大学人类学系及考古学科建设作出了重要贡献。他的逝世,是中山大学人类学系和中国考古学界的重大损失。我们对曾骐老师的逝世表示最沉重的哀悼!

学术成果:

(一)著作(部分):

1.《南方新石器时代考古》,1987

2.《新石器时代考古教程》,1992

3.《考古学专题》,1994

4.《铸刻在青铜上的历史》,1996

5.《珠江文明的灯塔——南海西樵山古遗址》,2012

6.《曾骐考古学论文集》,2015

(二)论文(部分):

1.关于考古学,《教授谈高校专业(一)文科热、冷门专业的现状与展望》,1995

2.中国新石器时代文化的特点和发展序列,《考古与文物》,1983

3.“百越”地区的新石器时代文化,《百越民族史论集》,1982

4.论南方新石器时代考古,《中山大学学报(社会科学版)》,1989

5.东湾仔拔牙——兼论我国东南沿海拔牙习俗文化区,《广东省文物考古研究所建所十周年文集》,2001

6.文化的起源和发展,《文化人类学》,1991

7.一个中石器时代的实例——下川细石器遗址,《中石器文化及有关问题研讨会论文集》,1999

8.我国考古材料中反映的原始社会,《中山大学学报(社会科学版)》,1984

9.试谈半坡人的原始宗教,《人类学论文选集2》,1987

10. 崖洞“悬棺葬”的族属与年代,《中山大学学报(社会科学版)》,1983

11.我国新石器时代的生产工具综述,《考古与文物》,1985

12.黄河流域史前文化中的彩陶,《中山大学学报(社会科学版)》,1992

13.仰韶、半坡与庙底沟——纪念仰韶文化发现九十周年,《仰韶和她的时代——纪念仰韶文化发现90周年国际学术研讨会论文集》,2014

14.广东地区古越族的史前文化,《镇海楼论稿》,1999

15.黄岩洞和西江流域的本土文化,《人类学论文选集3》,1994

16.从甑皮岩到彭头山——生态环境对新石器时代初期文化的影响,《长江中游史前文化暨第二届亚洲文明学术讨论会文集》,1996

17.北纬30°—中国稻作农业起源地带,《古今农业论丛》,2003

18.跨湖桥一上山与浦阳江文化,《跨湖桥文化国际学术研讨会论文集》,2012

19.河姆渡人在中华文化缔造中的贡献,《河姆渡文化研究》,1998

20.河姆渡人所创造的饮食文化,《河姆渡文化新论——海峡两岸河姆渡文化学术研讨会论文集》,2002

21.良渚玉文化三题,《史前研究——西安半坡博物馆成立四十周年纪念文集》,1998

22.石峡文化的陶器,《中山大学学报(社会科学版)》,1982

23.西樵山石器和“西樵山文化”,《中国考古学会第三次年会论文集(1981)》,1984

24.论西樵山发现的细石器,《考古文物研究——纪念西北大学考古专业成立四十周年文集》,1996

25.西樵山文化的可持续性发展,《岭南文史》,2011

26.论史前时期石器制造场兼谈香港西贡蚝涌的考古发现,《中国史前考古学研究》,2003

27.韩江流域史前考古与潮汕文化源,《潮学研究(1)》,1993

28.南澳岛两处古遗址研究,《潮学研究(2)》,1994

29.从象山人到浮滨人——潮州远古文化的历程,《岭南文史》,1998

30.榕江流域考古文化初论,《潮学研究(4)》,1995

31.浮滨文化,《文史知识》,1997

32.仙桥石璋——兼论先秦中原文化对岭南的影响,《华学》,1996

33.揭阳先秦两汉考古研究,《揭阳的远古与文明——榕江先秦两汉考古图谱》,2003

34.揭阳榕江流域的后山类型,《岭南文史》,2006

35.浮滨文化的考古新发现,《岭南文史》,2007

36.《韩江流域史前遗址及其文化》的考古学贡献,《饶宗颐学术研讨会论文集》,2007

37.先秦珠江文化的形态与特征,《中国珠江文化史》,2010

38.说广州秦代造船工场遗址,《岭南考古论文集(1)》,2001

39.陶器、瓷器与潮州窑,《南国瓷珍——潮州窑学术研讨会论文集》,2012

40.潮州笔架山窑出土的宋代瓷佛造像,《岭南文史》,2012

41.澳门历史文化的多重性,《澳门:历史文化名城学术研讨会论文集》,2004

42.田野考古报告的优秀之作——读《潜山薛家岗》,《南方文物》,2006

43.建设西山郊野公园小议,《岭南考古研究(5)》,2006

44.西樵山东麓的细石器,《考古与文物》,1981

45.广东南澳县象山新石器时代遗址,《考古与文物》,1995

46.1986—1987年西樵山考古的新收获,《中山大学学报(社会科学版)》,1988

(三)新闻报道(部分):

1.《一位考古学家的珍藏书单和阅读癖好——整理曾骐教授赠书琐记》https://mp.weixin.qq.com/s/1IC4HCdtkfNfObiaGpFC1Q

2.《<岭南印记>南海与港澳:石器文化同根生 源远流长六千年》https://mp.weixin.qq.com/s/-TSx7qQ_fT9Nxl4UrjUpBg

3.《凤凰好声音丨“解码”西樵山遗址文明,赋定向世界杯新文化内涵》https://gd.ifeng.com/a/20191024/7806332_0.shtml

4.《专家观点 | 岭南文化溯源之西樵山》https://mp.weixin.qq.com/s/ZtmyF_YArjA4xB-e7RVtqQ

学界悼念:

唁电(函)

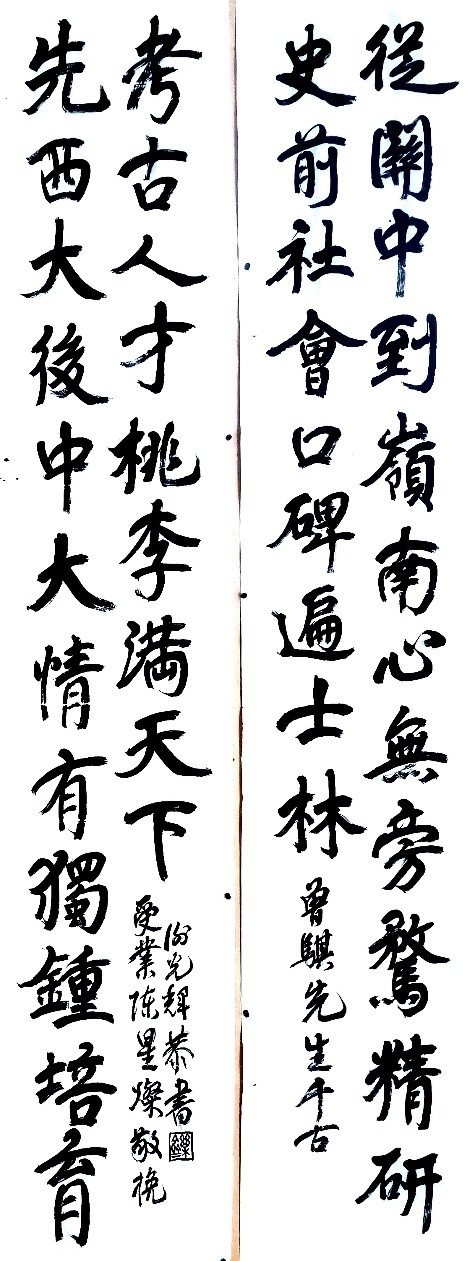

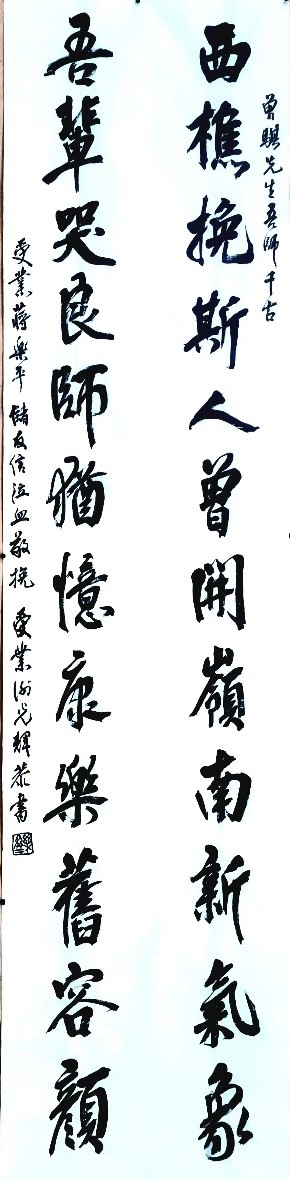

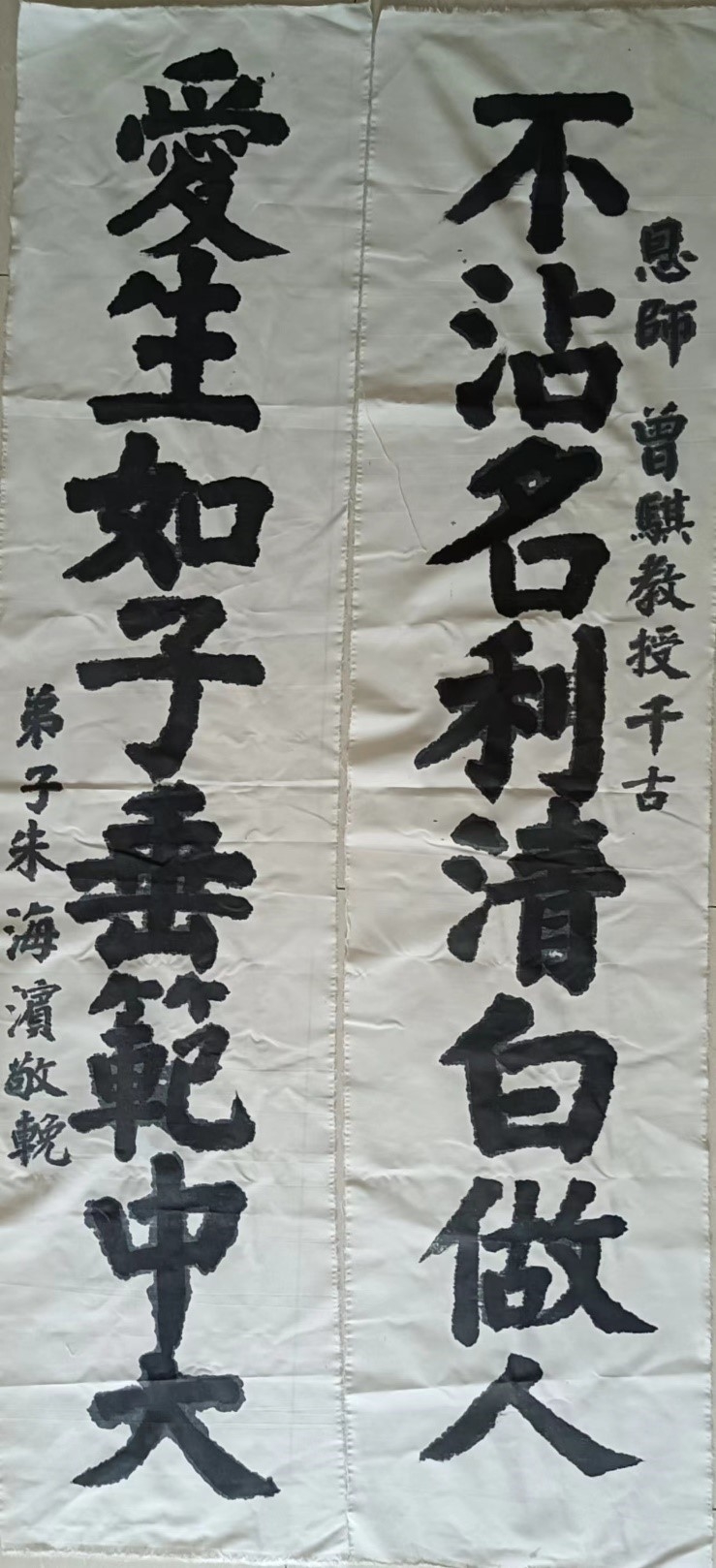

挽联:

悼文:

深切悼念曾骐老师

老师们、同学们:

今天我们在这里沉痛悼念敬爱的曾骐老师,我们就要与老师告别了。从1975年曾老师调回中山大学,在康乐园与师生们共处近半个世纪,今天这个特殊日子,同学从各地赶来,其实许多许多同学即使不能来也通过各种方式缅怀老师。每个同学心目中都有一个曾老师的印象,我从几十年与老师相伴相随,受惠于老师说一下我的切身体会。作为学生代表在这里引用不少同学的思念之言。

曾老师调入中山大学历史系参加创办考古专业,1980年梁钊韬教授领导下与其他老师共同参与人类学系复办,承担起考古专业的教学与实习等任务。很荣幸我们81级学生恰逢其时得以成为人类学系复办第一届本科生,我们班有4个二级研究员,其中星灿同学是学部委员,我们前后级也有同学是二级研究员,同学们有这样优异表现与老师的扶持、帮助密不可分。这份师恩,我们感谢!我们铭记!期待母校培养的高端人才不断涌现。

除了广州的考古项目外,我还有机会陪同先生到省内外各地参观学习、参加学术会议。40余年的相处,我深切感受到曾老师人格的魅力、渊博的学识和待人的真诚。我觉得古今学者智者具有温良恭俭让的传统优秀美德在他身上体现,是实实在在看得到,感受得着的。

于学问,他知识渊博、贯通南北。他对我国东南西北的考古资料掌握详尽,订阅大量专业报刊,常阅常新。他勇于创新,将西樵山文化比喻为“珠江文明的灯塔”,得到学术界的认可。对西樵山两类石器的研究为珠江三角洲史前文化的研究树立起年代标尺。开展韩江流域、榕江流域人类学考察等科研课题,完成一系列论文和报告,填补粤东地区考古诸多空白。

于学生,他是慈爱长者、良师益友!曾骐老师深受学生爱戴,各年级学生都尊为恩师。很多同学都认同这个说法:曾老师是决定和影响了学生一生追求的人,来到中山大学读书,从一个懵懂无知之徒,在先生的引导下,开始知道考古、明白考古、理解考古,并成毕生追求。曾骐老师平易近人,言语风趣,是同学们的启蒙老师,是我们步入考古学的指路人。四散各地的学生们很快地焕发老师传递的学术激情投入新的学业或工作,许许多多不从事文物考古专业的同学也会受益于曾老师的高尚品格,在各自的岗位发挥自身价值。

于师友,他严于律己、宽以待人,是值得信赖的战友。就我知道的,曾老师对师长辈梁钊韬、石兴邦、安志敏教授等恭恭敬敬执弟子礼;对同辈麦英豪、张荣芳、巩启明等和平友爱、相互支持。在广东省,尤其是广州地区重大考古发现、遗产保护的论证和评审都会邀请他,总是直抒己见,提出建设性意见,是省市文博信任的专家。

于家人,他是好儿子好丈夫好父亲。曾老师退休后应邀去韩山师范学院授课,一方面继续教书育人,发光发热,另一方面是潮州市离汕头市很近,他有更多机会陪伺90多岁的妈妈。他是好丈夫,黄老师中年罹患重病,曾老师温柔体贴,无微不至的照料,使黄师母病情稳定。他是好父亲,朝希兄原名是曦字,是霞曦,寄寓初升的太阳。从小热爱读书,也喜欢考古,中学时还写过考古文章,后来考上中山大学经济系。不负厚望,孝敬父母,事业有成。

曾老师有着敏锐的洞察力,善于发现苗子培养人才。他格局远大,在他的帮助下多位学生考入中国社会科学院考古研究所和北京大学等科研机构和学校,宪国、星灿、仲礼师从安志敏先生,卫红入严文明先生门下,自己却仅招收屈指可数的研究生。他为国家培养和输送人才,从来不曾想着把成绩好的优秀学生揽到自己门下,这种气度、这般格局真是凤毛麟角。

曾老师的课内容充实,饱含激情。总能及时传播最新考古发掘成果和前沿性研究,又不为所谓活跃课堂而迎合社会流行的东西,不言怪力乱神。曾老师的课高端大气,以娓娓道来吸引学生,在讲课中传递知识本身,这是学术魅力的自然散发,这种教学效果,除了来自先生广博知识基础之上的讲课能力,也是来自先生对学术的尊重和敬仰态度。

犹可见,每年校庆日各地回校学生自然要拜望老师,到家里较多的就是曾骐老师,经常是满满的一屋子人围绕在老师身边。曾老师是善良的人、正直的人、纯粹的人、高尚的人,他的一生是热爱考古事业的一生,是热爱学生的一生,是热爱教育的一生!

斯人已逝、风范长存!老师留给学生的是活到老学到老的宝贵精神遗产。曾老师与各种疾病作斗争十多年,从不没把自己当病人。 烈士暮年,壮心不已。八十高龄还勤于阅读、写作、考察,心态之好,行动之厉,值得我们后辈学习。“学高为师,身正为范”是曾老师文集中后记写的,或许正是他的座右铭。我们学习老师那样真正做到“能够淡定、轻松地做人”。

老师一生勤勉教研,师德表率,其教泽将为学生永怀,其学术将为学界永志!愿先生一路走好!

——全洪悼念恩师

虽然我(父亲是半文盲,母亲是纯文盲)在初二(1981年左右,浙江义乌县毛店初中,义乌最偏僻的地方之一,90年代中期前已撤校)时,写了一篇昨文《我的理想》,谈到长大后要当一名考古学家,在21世纪某天在洛阳某一古宅墙壁上发现了某一文物,引起世界轰动。高二(浙江金华一中)时特意给自己取了个雅号“究古求今生”,以示自己的清高志向。1986年填写高考志愿时,以第一志愿填报中山大学人类学系考古专业。填报志愿时,班主任建议我改填南京大学历史学系考古专业(两校录取分一致,属于同级别院校。不像后来南大录取分高中大一个档次),因为同班已有另一位女同学填报中山大学,但我执意以“人类学系”为荣,坚持不选历史系,而当年考古专业只有南大与中大在浙江招生,故违逆班主任的劝告,坚持“初心”。最终我与那位同班女同学一起荣升中山大学。入校后,我每天都到期刊阅览室阅读最新一期的《考古学报》《考古》《文物》,当时的我信心满满,总以为自己将来要做个考古学家。但80年代珠江三角洲早已天翻地覆,与港澳台间声息相通,当时广东人“荷包”鼓鼓,以“北方人”来藐视除上海人以外的其他外省人。尽管如此,由于中山大学是部属院校,大学教授的工资是国家标准,一个月大概200元人民币,而广东刚参加工作的本科生起薪也差不多有200元。在这样的环境下,绝大多数广东高校教师都对学术不再有热情,但人类学系曾骐教授是个“例外”,一直兢兢业业、摆弄那些“细石器”与“陶片”。其工作忙碌得就像“清洁工”,每天默默地做着商品经济大潮中的卑微工作(收入低,当时盛行“造导弹不如卖茶叶蛋”一语),没被商品经济所“污染”,而且经常邀请我们同学到他陋室做客,请我们穷学生喝茶、谈心。当听说我是浙江人时,一再表扬浙江人聪明,帮我恢复了自信(当时中山大学校园内补鞋匠全是浙江温岭、黄岩籍人,当时浙江人穷似乎是众所周知、我也不以浙江人为荣)。可以说,中山大学毕业的考古本科生,今天之所以能在考古学界占有一席之地,主要是受惠于曾骐教授(新石器时代课程承担者)的启蒙与鼓励之恩,由于我远离考古界已有30多年,记不太清太多中大校友。应该有很多,但主要都是从事研究新石器时代起家的。我大学毕业前,曾骐老师曾亲笔为我撰写了给浙江文物考古研究所的推荐信。但浙江考古所那年不接受中大毕业生,尽管我成绩位列全系最优之列,曾连续四年荣获优秀学生奖学金,但也只能去了浙江某县工作,做了个普通的行政打杂人员。1992年我抓住此生唯一机会(单位只准我考一次),以最高分(比另一位录取者高了32分)考进了复旦大学历史地理研究所。刚入学一个月,曾骐教授恰巧来复旦参加全国社科基金评审会议。我与他之前二年没任何联系,但他从我的同学处得知我考上复旦研究生,便托人到处打听我,邀我到复旦燕园宾馆畅谈,一再赞扬复旦史地所由谭其骧开创的严谨学风,鼓励我好好学习,让我感受到师恩的温暖。此后再次见到时(我去中大拜访),已是2006年左右,他第一句话就是笑嘻嘻地称我为博士(指我98年获复旦历史学博士学位,2003年再获日本大阪大学文学博士学位),可见在他心目中,他是一直记挂着我这位出身寒门、背叛初心(由考古改行历史地理)的弟子的。虽然我一直觉得有点对不住他的教诲,但他还是一直以我为荣的。当3月11日那天得知他去世时,我也知道从此我失去了今生最珍爱我的老师。我感觉一直对不起他,因为我没有能像他当年那样不受经济浪潮所左右,始终如一干着没有相应收入的基础研究工作。与他相比,我表现得太懒散,太不振作了。其实在我过去三十多年的学术追求事业中,始终以他为楷模的。如今他仙逝了,留下我一人继续前行。虽然人品、学品与他尚有差距,但我会秉持他的风格,继续传导薪火的。敬爱的曾骐老师,虽然我们永别了,但精神不灭,我还是会心心相惜,默默做好自己的本职事业……敬献上我个人的挽联“不沾名利清白做人”“爱生如子垂范中大”。

——86级考古班、复旦大学历史地理研究中心朱海滨悼念恩师

其他纪念文章:

1.《再见了,曾骐先生》https://mp.weixin.qq.com/s/waA0nW2F6zdmPW87qpHFpw

2.《深切缅怀曾骐先生》https://mp.weixin.qq.com/s/p_HFFRUiUIUy5gvBqqQH2A

3.《全洪:一陶一石总关情——纪念曾骐教授》https://mp.weixin.qq.com/s/ivWePoUPIUwenqnMQiHx0g

4.《曾子纵横南北耕耘,学界泰斗流芳百世 骐骥驰骋山河探究,考古宗师德泽千秋》https://mp.weixin.qq.com/s/cRpopRqdToSGWfXLNOkadA

5.《先生远行无归期 风范长存照后人——追思曾骐老师》https://mp.weixin.qq.com/s/Su7fjDz4a5tLut6BNMBpHA

(部分图片和文字来自网络收集)