讲座回顾 || 欧亚大陆北部地区的珍珠纹陶器

2023年5月26日晚,中山大学社会学与人类学学院讲座《欧亚大陆北部地区的珍珠纹陶器》在南校园马丁堂二楼中厅举行,本次讲座特别邀请到吉林大学考古学院先秦考古系教授、吉林大学边疆考古研究中心主任王立新老师作为主讲嘉宾,主持人为社会学与人类学学院郑君雷副院长。

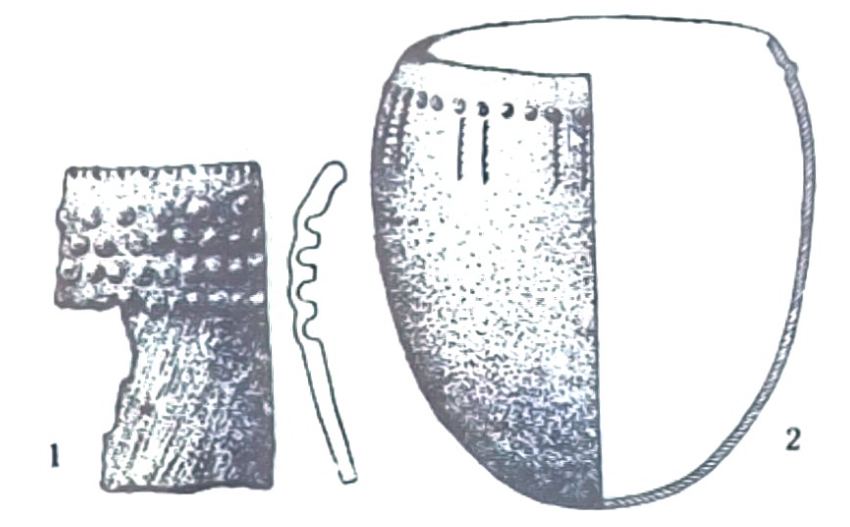

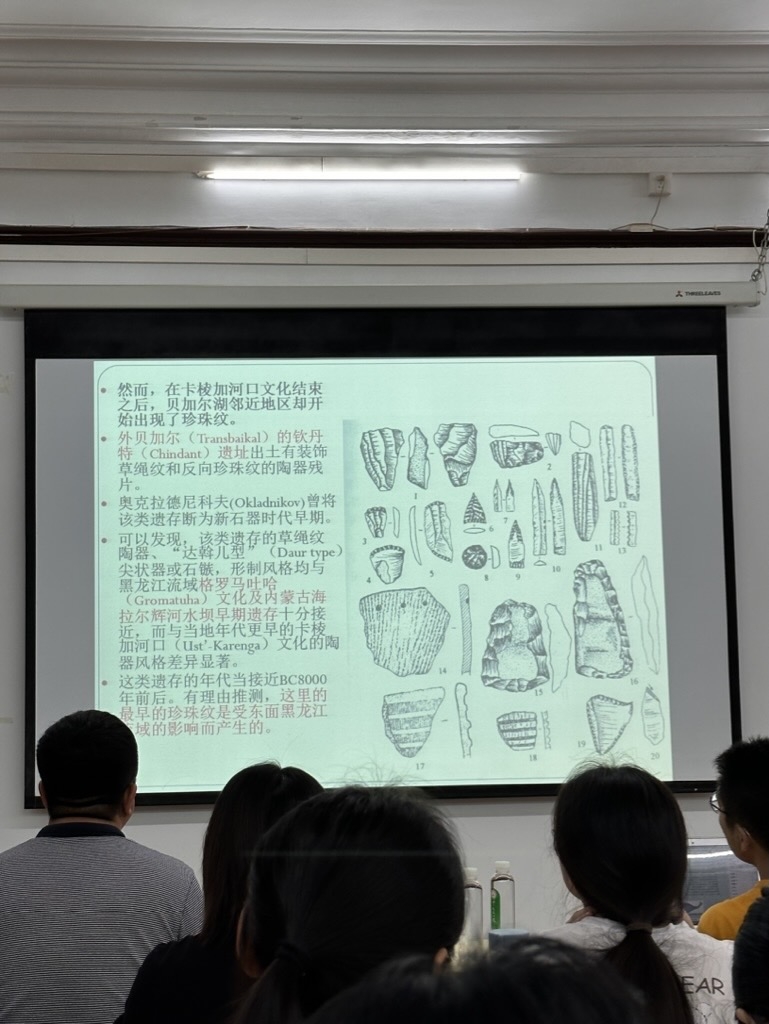

王立新教授开场对“珍珠纹”这一概念进行了解读,他指出,在西伯利亚地区,从新石器时代到青铜时代一直流行一种在陶器近口部或颈部装饰的成排圆突形纹饰,被俄罗斯学者称为“珍珠纹”。这种珍珠纹的制作方式分为由内向外顶压和由外向内顶压两种,但均不通透。由内向外顶压者也有学者称为乳钉纹、突粒纹或凸点纹,而由外向内顶压者则多被称为戳压圆窝纹。之后,王教授对整个欧亚大陆北部珍珠纹陶器的调查和发现史进行了梳理,并指出纵观欧亚大陆北部地区的新石器时代遗存,偏东的黑龙江中下游地区是珍珠纹装饰最早出现的区域(约距今15000-13000年),以黑龙江中游的格罗马吐哈(Gromatuha)遗址和下游的奥西波夫卡(Osipovka)文化的哈尔皮昌-4号(Харпичан-4)和加夏(Gasya)遗址为代表。珍珠纹在中国东北、俄罗斯远东及东西伯利亚地区大量出现后,随着其他文化因素一同逐步向西传播至东欧和中亚东部的新疆等地,在欧亚大陆北部呈现出一条早期文化交流通路。虽然黑龙江流域的珍珠纹装饰出现较早,但在当地新石器时代中晚期,此类纹饰的流传却出现了中断现象,而在西伯利亚、东欧和中亚地区则一直沿用到青铜时代,甚至是早期铁器时代。

关于珍珠纹的起源,王立新教授提示,目前最新研究表明,装饰珍珠纹的最早陶质样本见于江西万年仙人洞遗址早期地层(约距今20000-18000年),而且在制作技法、器表痕迹等方面,仙人洞珍珠纹样本与黑龙江流域的早期样本都有相似之处。但是,对于仙人洞样本是否就是欧亚大陆北部地区珍珠纹陶器祖本的问题,王立新教授表示还有一些证据链有待完善,如珍珠纹陶器从南中国向中国东北传播的途径、华南和中国东北地区珍珠纹陶器在新石器时代中晚期消失的原因、欧亚大陆东部与北部地区的陶器是单源还是多源起源等等。

王立新教授最后指出,珍珠纹这种起源于东亚,并在欧亚大陆北部的草原与森林草原地带由东向西的长距离传播事件,从侧面佐证了Peter Jordan博士的观点,即早期陶器在东亚地区出现后,制陶术最先是通过欧亚大陆北部地区的渔猎采集人群由东而西传播的,在经过中亚一带时,才被早期种植人群所接受(Jordan.P. 2009; 2010)。

王立新教授的研究也对柴尔德(Gordon Childe)“新石器革命”的部分观点进行了回应。在柴尔德等学者看来,陶器最先起源于近东,继而再伴随农业人口的向外扩散而传至欧洲、远东地区。但是,目前在爱琴海和中东一带最早的种植人群还没有发现使用陶容器的证据,恰恰是东亚地区距今一万年以前的渔猎采集者率先发明和使用了陶器。

撰稿、摄影:喻寅轩

初审:郭立新

复审:余成普

审定发布:陈险峰